あなたが初めて会った芸能人対決

もしも

「あなたが初めて会った芸能人は誰ですか?」

という質問があり、答えた芸能人の偉大さで勝負する

〝あなたが初めて会った芸能人対決ゲーム〟

という大会があったら、私は優勝する自身がある。

なぜなら私が初めて会った芸能人は天下の喜劇人、名優、森繁久彌だからである。

私に勝つ自信のある方からの挑戦待ってます。

まあ、会ったって言っても小学校の修学旅行で京都の東映太秦映画村に行って、『白虎隊』の撮影してるときにディレクターチェアに座ってたところみただけなんだが。

高田センセーの場合

私の場合は、森繁久彌さんをチラっとみた程度なのだが、今回紹介する本の著者、生粋の江戸っ子、高田文夫氏はチラっとみた程度じゃない。

世田谷の実家が森繁久彌邸の目と鼻の先で、森繁久彌の家の柿を盗んでは森繁本人から追いかけまわされたり、拾ってきた犬が可哀想だが、飼ってもいられないので、苦肉の策として森繁邸にその犬を捨てたら、きちんと森繁が飼ってくれたりしたという、子供の頃から森繁とガッツリ絡んでいたのである。

そんなイタズラ坊主がそのまま大人になったような人物が高田文夫、敬愛を込めて高田センセーについて我々世代は

「高田ギョロメ文夫」

「オールナイトニッポンでビートたけしの話を聞いてゲラゲラ笑っていた人」

「松村邦洋がバウバウと物まねする人」

という認識ぐらいしかないかもしれない。

私でも、高田センセーがときどきテレビに出る放送作家であることは知っているのだが、具体的にどんな仕事をしていたかは知る由もなかったのだが、今回この本を読んで私がいかに幼少の頃から高田文夫の笑いのお世話になり、笑いの人格形成に役立ったかを再認識したのである。

お世話になっていたことを気が付かずに申し訳ありませんでした。

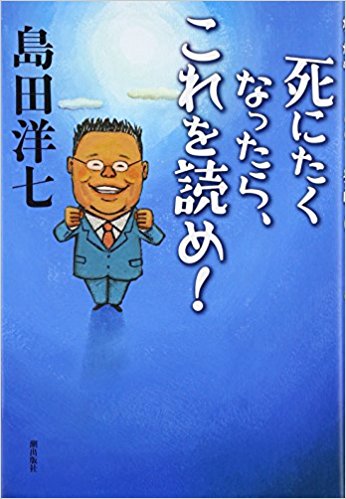

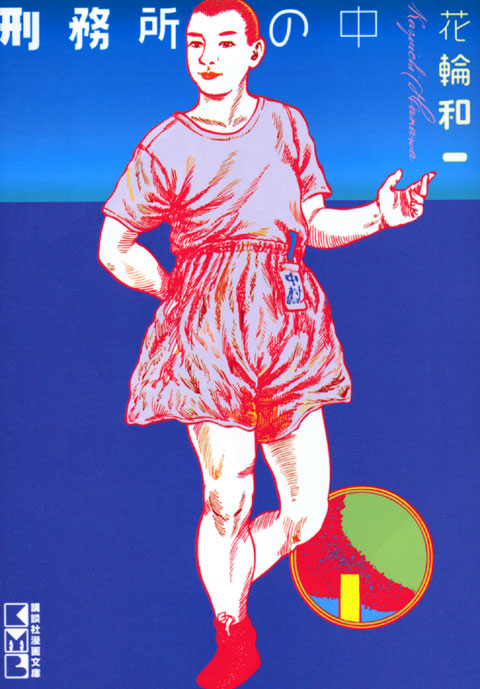

誰も書けなかった「笑芸論」

さて、この本は、高田文夫センセーが、2012年に不整脈で倒れ、八時間に渡る心肺停止。偶然近くにいた奥さんの発見が早かったことと、手術の成功で復活。

リハビリがてらということで、小説現代で「とまる走馬燈」と題して連載した笑芸に対するエッセイをまとめた第一章『体験的「笑芸60年史」』、第二章『ビートたけし誕生』と、書下ろし第三章『自伝的「笑芸論」』を足して一冊にしたものである。

2018年、文庫化されました。

第一章では

森繁久彌

三木のり平

青島幸男

渥美清

林家三平

永六輔

古今亭志ん朝

森田芳光(大学の後輩だそうな)

立川談志(高田センセーの落語の師匠)

三波伸介

景山民雄(ライバル)

大瀧詠一

坂本九

という錚々たる顔ぶれとの思い出や秘話などを語る。

第二章では

戦友ビートたけしとの出会いや裏話などを語る。

いやあ、ビートたけしが戦友なんてなんて心強いことか。

第三章では

自らの生い立ちと、笑芸との関わりを語っている。

この本のすごい所

何がすごいかと言ってこの本は、そんじょそこらのよくあるお笑い評論家が書いたような、聞きかじった話は一切なく、すべて自分自身が実際に直接会って見聞きしたことを書いているのがすごい。

第一章の笑芸人たちとのそれぞれのエピソードはどれもこれもすごい。

笑うだけじゃなくて泣きそうになる。

また第二章、ビートたけしとの秘話。

1980年直前はアイドル黄金時代。

お笑い芸人は、いわばその添え物的存在であったそうな。

そんな中、笑いの台本が書きたいが、仕事はアイドルの台本や古参の芸人のコントばかりで忙殺される日々。

新しい笑いの仕事がしたいが出来ない鬱屈とした日々に、

「浅草に凄ぇのがいるよ」

と紹介されて会ったのが、超くすぶり中のビートたけし。

今となっては信じられないが、時間が腐るほどあったビートたけしを電話で呼び出して鬱屈した者同士で毎晩のように飲みながら笑いを作り、当時やってきた空前の漫才ブームに乗っかりながら、『ビートたけしのオールナイトニッポン』という盤石な陣地へシフトして世の中を席捲していくまでの話を、高田文夫以外に誰が書けるかという話で、この辺の出来事や、昭和の笑いに興味があるなら買って絶対に損はしない本である。

また、随所に江戸っ子に伝わる言葉があり、田舎者の私が憧れてしまうところである。

文庫本の解説は宮藤官九郎

文庫本の解説は、高田文夫に憧れ、高田文夫になるために、今話題の日大の、芸術学部に入り、のちに高田文夫から悪質タックルをかまされることは勿論なく、

「このままでは落語が終わる」

「なんとかしろ」

と言われ数日後、

「こういうのはどうでしょうか?」

とドラマ『タイガー&ドラゴン』のアイデアを提出したという宮藤官九郎。

その辺のことは、この本の続編、『TOKYO芸能帖~1981年のビートたけし~』(2018年6月現在文庫化されておらず)に詳しい。

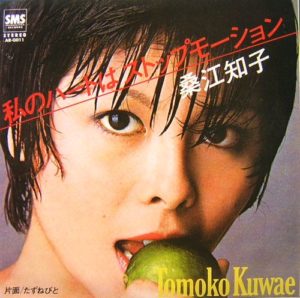

まとめ

2012年心配停止の死の淵から復活した高田センセー同様、2009年、東京マラソンで心配停止から復活した弟子筋にあたる松村邦洋と心肺停止コンビとして

「私のハートはストップモーション」

と歌い、自らの逆境を笑い飛ばす粋なお兄さんの粋な笑いの一冊を、森繁久彌に直接会ったことのない人は全員読むべし!