今時、ノートと言えば

これだってところだが、今回は、昔ながらのノートの話。

これです。

大学ノートの由来は?

いわゆるノートのことを、なんで大学ノートと言うのか?

小学ノートと言えば、まあジャポニカであろう。

中学ノートと言えば、大学ノートだし、高校も同じだ。

あれのことをなんで大学ノートと言うの?

工業高校卒の私に喧嘩を売っているのか?

だとしたら逃げるぞ。

大昔は、大学生くらいにならないとノートを使わなかったのかも?

調べてみると

大学ノートは、1884(明治17)年に東京帝国大学(現:東京大学・本郷)の近くにあった文房具・洋書店の松屋で売り出されたことに由来。

筆記具として鉛筆が普及し始めたこの頃、これに合ったノートをということでヨーロッパから留学帰りの同大学の教授が勧めたもの。

イギリスからフールス紙というクリーム色の洋紙を輸入、製本されたこのノートは学生の間で人気となる。

これを学生が大学ノートと呼んだとも、松屋が大学ノートという名前で売り出したとも言われる。

少し後に神田の丸善が大学ノートとして大量生産。その名は広く知られることになる。

なんだかよくわからんが、乱暴な言い方をすれば、つまりは小見出しの通り、

〝大昔は、大学生くらいにならないとノートを使わなかったのかも?〟

で、よかったようである。

では、明治17年以前のノートは?

では、その前は、どんなノートを使っていたのか?

鉛筆を用いないノートってどんなものなのか?

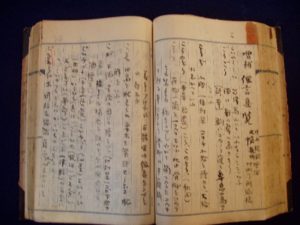

筆で、ドラマとかでたまに見る、こういうのに書いていた模様。

大学ノートの大学をとっちゃえば?

でも、1887年の話だよ?

もうノートと言えば大学ノートなんだから、いっそノートに統一してもいいのでは?

と思って、さらに調べると、大学ノートの定義は、

多目的な利用を想定したノート。

上部に見だし欄と日付記入欄がある他は横罫線のみで基本的にマス目は無い。

中学生、高校生、大学生などが授業に利用することが多い。

一行の高さは、A罫は7 mm、B罫は6 mm、C罫は5 mm、U罫は8 mm、UL罫は10 mm。

他に、方眼罫、縦罫、無地などがある。

一般的にはB5、あるいはA4サイズのものが用いられる。

ということで、なんだか読むのも面倒になってきたが、

大学ノートにも大学ノートで

「小さいメモ帳みたいなノートは大学ノートじゃない!」

「マス目があるとといかん!」

とか言い分があるらしいので、ノートには統一できないらしい。

と思ったら

「単に横書きのノートなら大学ノートだよ」

という、まあまとめてしまえば

〝諸説あります〟

ってところらしい。

というかこういうウンチクを知って、他人に喋ったりすると嫌われるので、

今回の記事は忘れたほうがいいと思うぞ!